洁净室二氧化碳吸附实验

发布时间:2025-07-30 11:46:30

点击数:

信息概要

洁净室二氧化碳吸附实验是评估洁净室内材料或设备对二氧化碳吸附性能的重要检测项目。该实验通过模拟洁净室环境,测定材料对二氧化碳的吸附能力,以确保洁净室的空气质量符合相关标准。检测的重要性在于,二氧化碳吸附性能直接影响洁净室的空气净化效果和人员健康安全,因此需要通过专业检测来验证产品的性能和质量。

检测项目

二氧化碳吸附率:测定材料在单位时间内吸附二氧化碳的效率。

吸附容量:评估材料在饱和状态下能吸附的最大二氧化碳量。

吸附速率:测量材料在不同时间段的二氧化碳吸附速度。

温度影响:分析温度变化对材料吸附性能的影响。

湿度影响:评估湿度对材料吸附性能的作用。

压力影响:测定不同压力条件下材料的吸附能力。

重复使用性:检验材料多次使用后的吸附性能稳定性。

再生性能:评估材料经过再生处理后的吸附能力恢复情况。

孔隙率:测定材料的孔隙结构对吸附性能的影响。

比表面积:评估材料表面积与吸附性能的关系。

化学稳定性:检验材料在吸附过程中是否发生化学变化。

物理稳定性:评估材料在吸附过程中的物理结构稳定性。

吸附选择性:测定材料对二氧化碳与其他气体的吸附选择性。

动态吸附性能:评估材料在流动气体中的吸附能力。

静态吸附性能:测定材料在静止气体中的吸附能力。

吸附等温线:绘制材料在不同浓度下的吸附等温线。

吸附动力学:分析材料吸附二氧化碳的动力学特性。

热力学特性:评估吸附过程中的热力学参数变化。

材料密度:测定材料密度对吸附性能的影响。

颗粒大小:评估材料颗粒大小与吸附性能的关系。

表面官能团:分析材料表面官能团对吸附性能的作用。

吸附剂寿命:评估材料在长期使用中的吸附性能衰减情况。

抗污染性:检验材料在污染环境中的吸附性能稳定性。

抗老化性:评估材料在老化条件下的吸附能力。

抗压性:测定材料在受压状态下的吸附性能变化。

抗振性:评估材料在振动环境中的吸附性能稳定性。

抗腐蚀性:检验材料在腐蚀性环境中的吸附能力。

抗辐射性:评估材料在辐射环境中的吸附性能。

抗微生物性:测定材料在微生物环境中的吸附性能。

环保性能:评估材料在吸附过程中是否产生有害物质。

检测范围

活性炭吸附材料,分子筛吸附材料,硅胶吸附材料,氧化铝吸附材料,沸石吸附材料,金属有机框架材料,碳纳米管吸附材料,石墨烯吸附材料,聚合物吸附材料,复合吸附材料,生物质吸附材料,无机吸附材料,有机吸附材料,多孔陶瓷吸附材料,纤维吸附材料,膜吸附材料,纳米吸附材料,微球吸附材料,凝胶吸附材料,粉末吸附材料,颗粒吸附材料,块状吸附材料,片状吸附材料,薄膜吸附材料,涂层吸附材料,纤维毡吸附材料,泡沫吸附材料,蜂窝吸附材料,网状吸附材料,管状吸附材料

检测方法

重量法:通过测量吸附前后材料的重量变化计算吸附量。

体积法:利用气体体积变化测定吸附性能。

色谱法:通过气相色谱分析吸附前后气体成分变化。

质谱法:利用质谱仪检测吸附过程中气体组分的变化。

红外光谱法:通过红外光谱分析吸附过程中材料表面官能团变化。

热重分析法:结合热重分析仪测定吸附过程中的重量和温度变化。

差示扫描量热法:通过热量变化分析吸附过程的热力学特性。

X射线衍射法:利用X射线衍射分析材料吸附前后的晶体结构变化。

比表面积分析法:通过BET法测定材料的比表面积。

孔隙度分析法:利用压汞法或气体吸附法测定材料的孔隙分布。

动态吸附法:在流动气体中测定材料的吸附性能。

静态吸附法:在静止气体中测定材料的吸附性能。

穿透曲线法:通过穿透曲线分析材料的吸附动力学特性。

等温吸附法:测定材料在不同浓度下的吸附等温线。

动力学分析法:通过动力学模型分析吸附速率和机理。

热脱附法:利用热脱附技术测定材料的吸附能力。

程序升温脱附法:通过程序升温分析吸附剂的脱附特性。

电化学法:利用电化学技术测定材料的吸附性能。

显微镜观察法:通过显微镜观察材料吸附前后的形貌变化。

光谱分析法:利用紫外、可见光谱分析吸附过程中的化学变化。

检测仪器

气相色谱仪,质谱仪,红外光谱仪,热重分析仪,差示扫描量热仪,X射线衍射仪,比表面积分析仪,孔隙度分析仪,动态吸附仪,静态吸附仪,穿透曲线分析仪,等温吸附仪,热脱附仪,程序升温脱附仪,电化学工作站

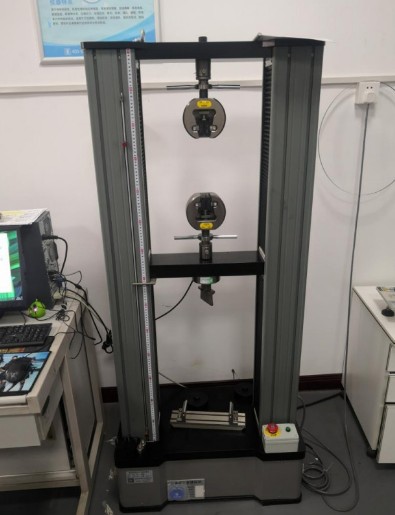

北检院部分仪器展示

北检(北京)检测技术研究院(简称:北检院),依托科研测试与材料检测重点领域,结合“211工程”和“985工程”建设,面向学校和社会企业开放的仪器共享机构和跨学科检测交叉融合平台。面向企业及科研单位跨学科研究、面向社会公共服务,构建具有装备优势、人才优势和服务优势的综合科研检测服务平台。

了解更多 +

北检(北京)检测技术研究院(简称:北检院),依托科研测试与材料检测重点领域,结合“211工程”和“985工程”建设,面向学校和社会企业开放的仪器共享机构和跨学科检测交叉融合平台。面向企业及科研单位跨学科研究、面向社会公共服务,构建具有装备优势、人才优势和服务优势的综合科研检测服务平台。

了解更多 +