热震后结合强度衰减实验

发布时间:2025-07-12 07:36:06

点击数:

信息概要

热震后结合强度衰减实验是评估材料在经历急剧温度变化后结合性能稳定性的重要测试项目。该实验主要针对高温环境下使用的复合材料、涂层材料或粘接材料,通过模拟热震条件检测其结合强度的衰减程度,为产品设计、工艺优化和质量控制提供科学依据。检测的重要性在于确保材料在极端温度变化下的可靠性,避免因结合强度下降导致的安全隐患或性能失效,尤其适用于航空航天、电子封装、能源装备等对材料稳定性要求极高的领域。

检测项目

热震循环次数:记录材料经历的热震循环次数。

初始结合强度:测试材料在热震前的原始结合强度。

衰减后结合强度:测定热震后的结合强度值。

强度衰减率:计算热震前后结合强度的百分比变化。

界面形貌分析:观察热震后结合界面的微观结构变化。

裂纹扩展长度:测量热震导致的界面裂纹长度。

热膨胀系数匹配性:评估材料与基体的热膨胀差异。

残余应力分布:分析热震后界面区域的残余应力状态。

高温保持时间:记录材料在高温阶段的持续时间。

冷却速率:控制并记录热震过程中的降温速度。

热震温度上限:设定实验的最高温度阈值。

热震温度下限:设定实验的最低温度阈值。

循环间隔时间:记录两次热震之间的时间间隔。

界面氧化程度:检测热震后界面氧化物的生成情况。

结合层厚度变化:测量热震前后结合层的厚度差异。

孔隙率变化:分析热震后材料内部的孔隙率变化。

元素扩散深度:测定热震导致的元素互扩散深度。

界面硬度变化:测试热震前后界面区域的显微硬度。

弹性模量衰减:评估热震后材料的弹性性能变化。

断裂韧性变化:测定热震后界面的断裂韧性值。

热疲劳寿命:预测材料在热震条件下的使用寿命。

界面结合类型:分析热震前后结合机制的转变。

热导率变化:检测热震后材料热传导性能的变化。

声发射信号:监测热震过程中界面损伤的声发射特征。

重量损失率:计算热震后样品的质量损失百分比。

润湿角变化:测定热震后液态材料对基体的润湿性。

相变行为分析:研究热震过程中发生的相变现象。

界面化学稳定性:评估热震后界面的化学惰性。

动态力学性能:测试热震后材料的动态力学响应。

失效模式分类:根据断口形貌判断结合失效机制。

检测范围

陶瓷金属复合材料,高温合金涂层,电子封装材料,热障涂层,钎焊接头,扩散连接材料,金属基复合材料,陶瓷基复合材料,聚合物基复合材料,真空钎焊部件,高温粘接剂,光伏组件封装材料,电子陶瓷器件,耐火材料,玻璃金属封接件,碳碳复合材料,纤维增强复合材料,半导体封装材料,导热界面材料,防腐涂层,耐磨涂层,光学薄膜材料,磁性材料,超硬材料,生物医用植入材料,储能材料,核反应堆材料,航天器热防护材料,汽车发动机部件,电子散热器件

检测方法

热震循环试验法:通过快速升降温模拟热冲击环境。

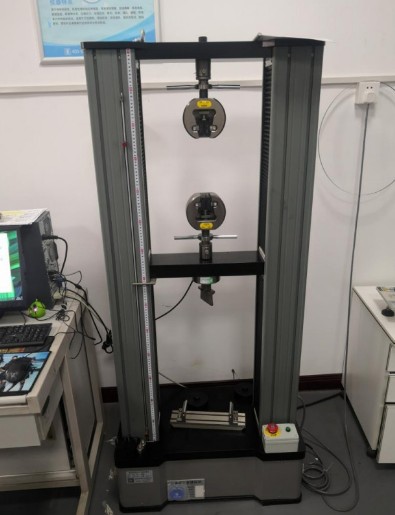

拉伸强度测试法:采用万能试验机测定结合强度。

扫描电子显微镜法:观察界面微观形貌和缺陷。

X射线衍射法:分析热震后的相组成变化。

显微硬度测试法:测量界面区域的硬度分布。

声发射监测法:实时捕捉界面损伤信号。

热重分析法:检测热震过程中的质量变化。

差示扫描量热法:研究材料的热稳定性。

激光导热法:测定材料的热扩散系数。

超声波检测法:评估界面结合完整性。

残余应力测试法:通过X射线衍射测量应力。

断裂韧性测试法:采用单边缺口梁法评估韧性。

疲劳试验法:模拟循环热载荷下的性能衰减。

金相分析法:制备截面样品观察界面结构。

能谱分析法:测定界面元素分布。

三点弯曲法:评估界面结合强度。

纳米压痕法:测量微区力学性能。

红外热成像法:检测热震过程中的温度分布。

气体吸附法:分析材料比表面积和孔隙率。

接触角测量法:评估界面润湿性变化。

检测仪器

万能材料试验机,扫描电子显微镜,X射线衍射仪,显微硬度计,热震试验箱,声发射检测系统,热重分析仪,差示扫描量热仪,激光导热仪,超声波探伤仪,残余应力分析仪,疲劳试验机,金相显微镜,能谱分析仪,纳米压痕仪

北检院部分仪器展示

北检(北京)检测技术研究院(简称:北检院),依托科研测试与材料检测重点领域,结合“211工程”和“985工程”建设,面向学校和社会企业开放的仪器共享机构和跨学科检测交叉融合平台。面向企业及科研单位跨学科研究、面向社会公共服务,构建具有装备优势、人才优势和服务优势的综合科研检测服务平台。

了解更多 +

北检(北京)检测技术研究院(简称:北检院),依托科研测试与材料检测重点领域,结合“211工程”和“985工程”建设,面向学校和社会企业开放的仪器共享机构和跨学科检测交叉融合平台。面向企业及科研单位跨学科研究、面向社会公共服务,构建具有装备优势、人才优势和服务优势的综合科研检测服务平台。

了解更多 +