信息概要

血液接触材料挂壁检测是针对医疗器械、药品包装等与血液直接或间接接触的材料进行的专项检测,旨在评估材料与血液接触后的挂壁现象及其潜在风险。此类检测对确保医疗器械的安全性、生物相容性及临床使用可靠性至关重要,可有效避免因材料问题导致的血液污染、凝血或溶血等不良反应,符合国内外相关法规和标准要求。

检测项目

血液相容性:评估材料与血液接触后是否引发溶血、血栓等不良反应。

表面粗糙度:检测材料表面微观结构对血液挂壁的影响。

接触角:测定材料表面对血液的润湿性能。

蛋白质吸附:分析材料表面吸附血浆蛋白的能力。

血小板粘附:评估材料对血小板粘附的促进或抑制特性。

凝血时间:检测材料接触后血液凝固时间的变化。

溶血率:量化材料引起的红细胞破裂程度。

白细胞激活:评估材料对白细胞活化的影响。

补体激活:检测材料是否引发补体系统激活反应。

细胞毒性:分析材料提取物对细胞生长的抑制作用。

微生物屏障:验证材料防止微生物渗透的性能。

化学物质残留:检测材料中可溶出化学物质的残留量。

pH变化:评估材料接触后血液pH值的稳定性。

重金属含量:测定材料中铅、镉等有害重金属的析出量。

紫外吸光度:分析材料对血液成分的光学影响。

表面电荷:检测材料表面电势对血液成分的吸附作用。

动态凝血指数:模拟血流条件下评估材料的促凝血特性。

纤维蛋白原吸附:量化材料表面对纤维蛋白原的吸附量。

血栓形成潜力:通过体外实验评估材料诱发血栓的风险。

血液流速影响:检测材料表面对局部血流动力学的影响。

材料降解产物:分析材料在血液环境中降解产生的物质。

抗氧化性能:评估材料对血液氧化应激反应的抑制能力。

内毒素含量:检测材料中细菌内毒素的污染水平。

微粒释放:量化材料与血液接触后释放的微粒数量。

表面能:测定材料表面自由能对血液成分的相互作用。

生物膜形成:评估材料表面细菌生物膜形成的倾向性。

血液流变学:检测材料接触后血液黏度等流变特性的变化。

温度稳定性:评估材料在血液温度范围内的性能稳定性。

离子释放:分析材料中钠、钾等离子的析出情况。

光学透明度:监测血液接触后材料透明度的变化。

检测范围

输液器,血袋,注射器,导管,人工血管,透析器,氧合器,血浆分离器,血液过滤器,心脏瓣膜,支架,缝线,手术器械,麻醉管路,体外循环设备,植入物,止血材料,伤口敷料,实验室耗材,药品包装,采血针,离心管,培养皿,生物传感器,微流控芯片,人工心肺机,血液保存液,抗凝涂层材料,介入器械,医用粘合剂

检测方法

扫描电子显微镜法:通过高分辨率成像观察材料表面血液成分的粘附形态。

原子力显微镜法:纳米级表征材料表面形貌与血液成分的相互作用力。

动态凝血时间测定法:模拟生理条件检测材料对凝血过程的影响。

溶血试验:通过分光光度法测定材料引起的红细胞破裂程度。

血小板计数法:量化材料接触前后血小板数量的变化。

蛋白质吸附ELISA法:利用酶联免疫吸附测定特定蛋白的吸附量。

流式细胞术:检测材料接触后血细胞表面标志物的表达变化。

石英晶体微天平法:实时监测材料表面血液成分的吸附动力学。

接触角测量法:通过液滴形状分析材料表面润湿特性。

X射线光电子能谱法:分析材料表面元素组成及化学状态变化。

高效液相色谱法:检测材料中可溶出的小分子物质。

电感耦合等离子体质谱法:测定材料析出的重金属离子含量。

动态机械分析法:评估材料在血液环境中的力学性能变化。

微生物挑战试验:验证材料对细菌渗透的屏障效能。

体外血栓形成实验:模拟血流条件评估材料促血栓特性。

补体激活ELISA法:定量检测补体片段C3a、C5a的生成量。

细胞培养法:评估材料提取物对细胞存活率的影响。

红外光谱法:分析材料表面化学基团与血液成分的相互作用。

zeta电位测试法:表征材料表面电荷对血液成分的影响。

微粒计数法:利用激光散射技术统计材料释放的微粒数量。

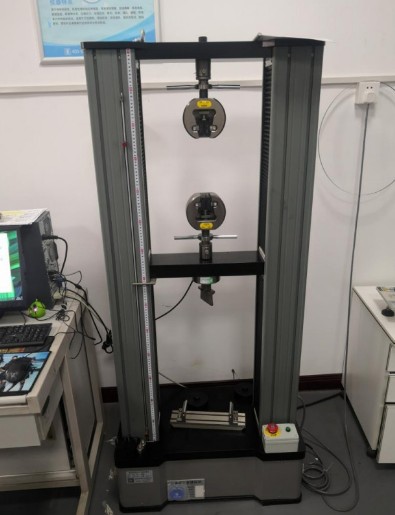

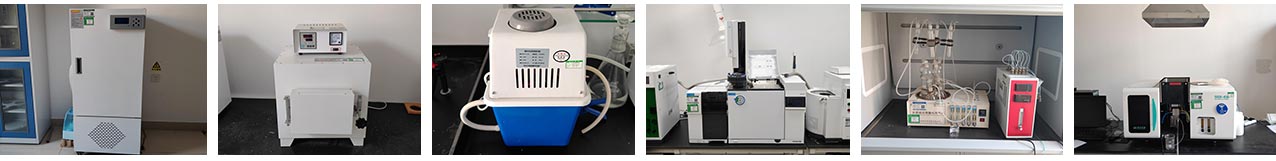

检测仪器

扫描电子显微镜,原子力显微镜,流式细胞仪,紫外分光光度计,石英晶体微天平,接触角测量仪,X射线光电子能谱仪,高效液相色谱仪,电感耦合等离子体质谱仪,动态机械分析仪,微生物挑战测试系统,血栓弹力图仪,酶标仪,激光共聚焦显微镜,红外光谱仪

北检院部分仪器展示

北检(北京)检测技术研究院(简称:北检院),依托科研测试与材料检测重点领域,结合“211工程”和“985工程”建设,面向学校和社会企业开放的仪器共享机构和跨学科检测交叉融合平台。面向企业及科研单位跨学科研究、面向社会公共服务,构建具有装备优势、人才优势和服务优势的综合科研检测服务平台。

了解更多 +

北检(北京)检测技术研究院(简称:北检院),依托科研测试与材料检测重点领域,结合“211工程”和“985工程”建设,面向学校和社会企业开放的仪器共享机构和跨学科检测交叉融合平台。面向企业及科研单位跨学科研究、面向社会公共服务,构建具有装备优势、人才优势和服务优势的综合科研检测服务平台。

了解更多 +